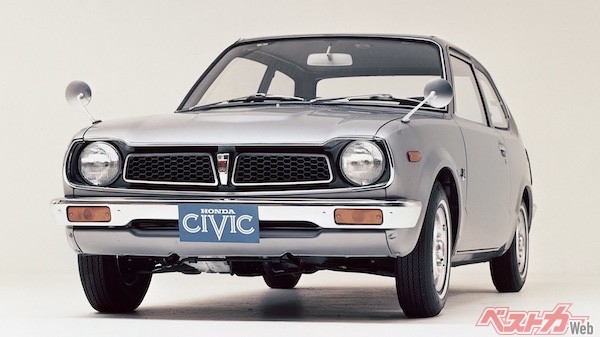

1972年「市民のクルマ」として登場したシビック。登場して以来49年間、その名前は変わらず、2020年には累計販売台数2700万台を突破した。2019年車名別世界販売台数5位に輝く、世界的な人気を誇るホンダの代表車だ。

現在もシビックは世界中で爆発的な人気を誇るが、その反面、日本での人気は低迷している。シビック熱が高まらない要因は、ホンダが日本ユーザーから離れたところにあるのか、逆に日本市場がシビックから離れてしまったのか。その謎を解明していく。

文/木村俊之、写真/HONDA

【画像ギャラリー】購入層が大きく若返った11代目シビックを画像でチェック!!(13枚)市民のクルマは今、どう変わってしまったのか

「市民のクルマ」として日本人の注目を集めていたシビックだったが、現在では日本市場から見放されたように思う。ユーザーからは、「サイズが大きくなった」「価格が高くなった」という意見が多く、商品特性がユーザーから離れていったようにみえる。

初代の価格は41万8000円だ。大卒初任給(1972年大卒初任給は5万2700円 )の約8倍と、手頃な価格で販売されていた。2021年に登場した11代目の価格は、319万円だ。初代と比べると車両本体価格は約7.5倍になり、大卒初任給(2012年大卒初任給は21万9000円)の約14.5倍となっている。この数値を見れば今のシビックは、「大衆が手の届くクルマ」から離れたように感じるのだ。

そして、販売台数の低下は価格の高騰だけが原因ではない。人気の変化が大きかった7代目の新車価格は152万3000円と初代の約3.6倍だが、大卒初任給(2000年大卒初任給は19万6900円)の約8倍であるため、手軽さにおいては初代と大きな変動はない。価格においては「市民のクルマ」というコンセプトから逸脱することなく、ユーザーに寄り添っていたといえるはずだ。

しかし、ユーザーの関心はシビックから離れていった。なぜだろうか?

一つの要因として、6代目で実装された「タイプR」が原因ではないかと筆者は考える。多数のレースで優勝し注目を集め、シビックの印象は大衆車からスポーツカーに変わることとなった。

さらにフィットの登場が追い打ちをかける。「市民のクルマ」のポジションはフィットに奪われた格好だ。シビック=タイプRとなり、購買層が絞られていく。次第に日本市場からのニーズは小さくなってしまったのだろう。

ホンダの誤算 いつからシビック人気は落ちたのか

人気の衰えが見えはじめたのは2000年の7代目からだ。4度目の日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したものの、先代比で販売台数が半減したモデルである。

2005年に登場した8代目シビックは6.6万台とさらに販売台数を減らすこととなる。人気が高まっていたフィットに類似していたこともあり、ボディ形状をハッチバックからセダンへ変更せざるを得なかったモデルだ。

この変更がシビックの失敗といえる。3ナンバーのミドルサイズになり「これではシビックではなく別のクルマだ」とユーザーに外を向かれる結果となった。さらに市場では、コンパクトカーやワンボックス(ミニバン)への熱量が高まり、セダンというボディ形状も足かせとなる。結果としてユーザーから見限られ、日本市場からの一時撤退も、やむを得なくなった。

次ページは : 販売店から見たシビックはユーザーと共に成長したクルマ

からの記事と詳細 ( 3ナンバー化やタイプRも要因? シビックの誤算と「市民のクルマ」じゃなくなった訳 - BestCarWeb )

https://ift.tt/KLWF56V

No comments:

Post a Comment